|

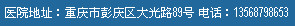

早期白癜风治疗方法 http://m.39.net/pf/a_4549564.html 硬化网原创 转载请注明出处 《中国美容整形外科杂志》 年3月第32卷第3期 无水乙醇联合聚桂醇治疗下肢静脉畸形的疗效分析 吴磊吴为民温立霞刘亚鹏周波胡迎摘要: 目的:探讨无水乙醇联合聚桂醇治疗下肢静脉畸形的效果及不良反应。 方法:回顾分析年7月至年7医院烧伤整形外科收治的27例无水乙醇联合聚桂醇治疗下肢静脉畸形患者的临床资料,依据不同的年龄段及瘤体,选择无水乙醇及聚桂醇进行多次硬化治疗。27例形患者无水乙醇平均治疗(2.59±2.19)次/例,单次应用剂量为(0.18±0.04)ml/kg;聚桂醇泡沫硬化剂平均治疗(3.30±2.57)次/例,单次应用剂量为(8.45±3.10)ml。术后随访3个月至2年,观察其疗效及并发症。 结果:27例患者均有明显的症状改善及瘤体缩小,且无复发。患者Wong-Banker面部表情量表法(FPS-R)疼痛评分均值[(0.44±0.85)分]较术前[(3.04±1.23)分]明显下降,患者症状明显改善;并发症主要有肿胀(%)、疼痛(%)、色素沉着(14.4%)、水疱形成(7.4%)及皮肤溃疡(3.7%)。 结论:选择无水乙醇联合聚桂醇泡沫硬化剂硬化治疗下肢静脉畸形效果较明显,同时提高了治疗的安全性。 关键词: 静脉畸形;无水乙醇;聚桂醇;硬化治疗 文章编号: DOI:10./j.issn.-..03. 静脉畸形(venousmalformation,VM)是一种常见的先天性血管畸形[1-2],可发生于全身任何部位,其中在四肢的发生率约为40%[3]。下肢因容量较大,早期不易被发现,往往引起疼痛后才入院诊治。因此,下肢静脉畸形确诊时多瘤体大,且侵犯广泛,治疗难度较大。前期我们报道了1例严重的弥漫性浸润型静脉畸形应用无水乙醇联合聚桂醇治疗的患者[4],深部瘤体应用无水乙醇多点硬化栓塞,浅部瘤体应用聚桂醇硬化栓塞,取得了较满意的疗效。现对年7月至年7月,医院烧伤整形外科收治的27例无水乙醇联合聚桂醇治疗下肢静脉畸形患者的临床资料进行回顾性分析,报道如下。 1 临床资料 本组共27例患者。男性12例,女性15例;年龄2~38岁,平均(11.79±6.25)岁;体质量9~80kg,平均(38.65±15.54)kg。病灶均累及筋膜肌肉组织,病灶范围:5cm×3cm×2cm~43cm×12cm×8cm。其中25例(92.6%)患者临床表现为轻度酸胀、疼痛或压痛,面部表情疼痛测量表(facespainscale-revised,FPS-R)[5]疼痛评分0~4分,平均(3.04±1.29)分。 2 方法 术前建立静脉通路,进行心电监护,根据栓塞部位选择合适体位,1%碘伏消毒术野,根据患者配合程度选择全身麻醉或局部浸润麻醉,若术前麻醉方式难于评估,可按全身麻醉准备;若患者术中局部浸润麻醉无法耐受,再改为全身麻醉。5岁以下患者采用聚桂醇泡沫硬化剂注射控制瘤体发展,5岁以上患者下肢深部瘤体采用无水乙醇注射,下肢浅表瘤体采用聚桂醇泡沫硬化剂注射。同一部位栓塞间隔时间不少于1个月,末次治疗随访3个月以上。 2.1无水乙醇硬化治疗方法在数字减影技术(digitalsubtractionangiography,DSA)辅助下施行无水乙醇(ml,南京化学试剂股份有限公司,苏符合中国药典年版四部标准苏药准字F,生产批号:B、B)多点硬化栓塞。造影选定需硬化治疗的瘤体位置,0.25%利多卡因行局部浸润麻醉后,用2~5支7号蝶形头皮针相互间隔1~2cm穿入瘤体,见暗红色血液自然流出后,经1支头皮针内注入0.25%利多卡因约5ml,观察其他蝶形头皮针,见淡红色血液流出后等待2min;再缓慢经其中1~4支蝶形头皮针注射无水乙醇(加入少量碘海醇),每支每次注射量达到5ml时,间隔5min;当发现头皮针血液流出速度变缓,逐步转变成血清样及可见的微小血栓流出时停止注射(图1a);或者一旦出现回流静脉初见显影时停止注射(图1b),最大单次应用剂量为0.28ml/kg。 2.2聚桂醇泡沫硬化剂硬化治疗方法根据MRI确定需硬化治疗的病灶位置和范围,同样给予0.25%利多卡因注射液局部浸润注射后,采用Tessari法[6]将1%聚桂醇注射液(10ml∶mg,陕西天宇制药有限公司,国药准字H)制作成泡沫硬化剂(液气比为1∶4)。采用“双针法”施行硬化栓塞,结合术前体格检查和影像学检查资料,在瘤体中心部位,用7号蝶形头皮针穿刺,穿刺时可见有暗红色血液回流,然后在病灶边缘,以同样方法行头皮针穿刺,经1支头皮针内注入0.25%利多卡因约5ml,观察另外1支蝶形头皮针,见淡红色血液流出后,等待2min;于中心部位即第1个头皮针穿刺处,以5ml注射器缓慢推注泡沫硬化剂,可见第2个头皮针管内开始有褐色样血栓流出,继续推注,直至第2个头皮针的流出物变为泡沫状时停止注射(图1c),最大单次应用剂量为20ml。 2.3疗效判定 2.3.1治疗效果的评价治疗前及随访时通过疼痛变化、外观、核磁共振(MRI)及彩色多普勒超声检查,并参考李嘉朋等[7]提出的评价标准对治疗效果进行评价。疼痛变化采用Wong-Banker面部表情量表法,此方法适合任何年龄段,尤其适用于语言交流困难的幼儿阶段,由接诊护士评定。评估标准:(1)治愈。MRI显示最大病灶横截面积缩小76%~%;彩超显示异常血流消失,瘤体内血栓较多,疼痛消失。(2)基本治愈。MRI显示最大病灶横截面积缩小51%~75%;彩超显示异常血流基本消失,瘤体内血栓较多,疼痛基本消失。(3)有效。MRI显示最大病灶横截面积缩小26%~50%;彩超显示异常血流大部分消失,瘤体内少量血栓形成,疼痛减轻。(4)无效。MRI显示最大病灶横截面积缩小0~25%;彩超显示异常血流丰富,治疗前后疼痛无明显变化。 2.3.2不良反应的评价包括肿胀、疼痛、色素沉着、水疱形成、局部溃疡、神经损伤、肢端坏死、急性肾损伤、重要脏器栓塞及心血管意外等。 2.4统计学处理采用SPSS19.0统计学软件进行数据分析处理。计量资料以x±s表示,比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。 3 结果 3.1治疗效果本组27例患者无水乙醇硬化治疗共70次,平均(2.59±2.19)次/例,单次应用剂量0.08~0.28ml/kg,平均(0.18±0.04)ml/kg;聚桂醇泡沫硬化剂硬化治疗89次,平均(3.30±2.57)次/例,单次应用剂量5~20ml,平均(8.45±3.10)ml。随访3个月至2年,所有患者均症状改善,瘤体缩小,其中治愈7例(25.9%),基本治愈16例(59.3%),有效4例(14.8%)。见图2。治疗后FPS-R疼痛评分0~2分,平均(0.44±0.85)分,于术前比较疼痛显著下降(t=8.75,P<0.05)。 3.2不良反应27例患者均未出现急性乙醇中毒、重要脏器栓塞、肢端坏死、急性肾损伤及重要神经损伤等严重并发症,术后均有不同程度肿胀及疼痛,其中无水乙醇硬化治疗后疼痛较剧烈,FPS-R疼痛评分在6分以上,常规应用镇痛药物,无水乙醇硬化治疗后出现溃疡1例,经换药后瘢痕愈合,聚桂醇泡沫硬化剂硬化治疗后出现水疱2例,将水疱低位引流换药包扎后,5~7d完全愈合,未遗留瘢痕;色素沉着4例,未予处理。 4 讨论 静脉畸形是常见的低流速型脉管畸形,系胚胎形成和胎儿成熟期间脉管系统发育异常所致[8],四肢是其好发部位之一[9]。疼痛是下肢静脉畸形的典型伴随症状,亦是患者就诊主要原因[10-12],但往往出现下肢疼痛时,表示瘤体已增长到一定程度,难以通过手术切除。胡丽等[13]报道,年龄≤18岁,下肢病灶以及疼痛时间超过1年,是肢体静脉畸形伴功能障碍的独立危险因素。本研究中,25例伴有疼痛症状,按FPS-R评分平均疼痛在3分左右,平均就诊年龄约12岁,其瘤体均累及筋膜肌肉组织,横切面积在10cm2以上。血管内硬化治疗是目前治疗静脉畸形的主要方法[9,14],尤其是在下肢静脉畸形中的应用,Lee[15]回顾自年1月至年7月接受经皮硬化治疗的例静脉畸形患者,下肢是最常见硬化治疗部位(58%)。关于硬化剂的选择,以液体硬化剂无水乙醇及泡沫硬化剂聚桂醇最为常用[16],其中无水乙醇的作用最强,效果确切,但是其高风险性及需有经验的医师操作是限制其临床推广的主要因素[9,17-18]。聚桂醇作用温和、安全性高,属于醚类,具有一定的麻醉作用,注射时痛苦小、患者耐受性较好[19],但单独使用其硬化治疗,治愈率相对较低[7,20]。在本研究中,27例下肢静脉畸形患者通过无水乙醇联合聚桂醇治疗,其有效率达到%,其中治愈25.9%,基本治愈59.3%,治疗后疼痛显著降低(t=10.07,P<0.05),其术后不良反应低,除了肿胀及疼痛等常规不良反应外,仅出现1例皮肤溃疡,2例水疱形成及4例色素沉着。如何避免无水乙醇硬化治疗过程中出现急性乙醇中毒、重要脏器栓塞、急性肾损伤、重要神经损伤及肢体坏死等严重不良反应,降低局部溃疡发生率,同时保证疗效,笔者经验如下:(1)5岁以内的下肢静脉畸形患儿,选择聚桂醇泡沫硬化剂注射来控制瘤体发展,缓解症状,待患儿完全度过婴幼儿时期的快速发育阶段,进入学龄期后,再联合无水乙醇进行硬化治疗。依据是:①婴幼儿时期是生长发育最迅速的时期,此阶段下肢静脉畸形患儿体液容量小,各脏器功能尚未发育完善,血管纤细,部分患儿存在卵圆孔未闭[18],行无水乙醇硬化治疗,易发生急性乙醇中毒、脑梗塞、肾衰竭及局部坏死;②在第3版的八年制儿科学教材中提到,神经系统发育优于其他系统,在进入学龄期时神经系统发育已基本达到成人水平,既往有关小儿急性乙醇中毒的文献报道中,提到即使应用乙醇湿敷或擦浴均有可能引起急性乙醇中毒,导致不可逆性的中枢神经损伤,因此在5岁以内尽量避免使用无水乙醇,以免影响神经系统发育;③黄莹滢等[10]通过将无水乙醇单次注射剂量控制在0.1ml/kg以内来降低相关风险,但单独小剂量应用无水乙醇难于保证疗效,且患儿对其硬化治疗之后的疼痛耐受性差,致使患儿家属难于接受此硬化治疗方案;④而应用聚桂醇泡沫硬化剂注射来控制瘤体发展,患儿痛苦小,家属易接受,虽然延长了治疗周期,但增加了安全性及医从性。(2)5岁以后的患儿,深部瘤体选择无水乙醇注射栓塞,皮下浅表瘤体选择聚桂醇泡沫硬化剂注射栓塞,降低局部溃疡的发生率。局部溃疡是无水乙醇治疗静脉畸形最常见的并发症,发生率为16.2%~24.2%[7,16],发生的原因可能与浅表瘤体侵犯了硬化治疗区的供养血管,行无水乙醇硬化治疗时,其脱水作用及侵蚀性过于强大,将供养血管破坏导致缺血性坏死,或者无水乙醇外渗至皮下,导致皮肤坏死。因此,我们对浅表瘤体用聚桂醇以“双针法”施行血管内硬化治疗,其疗效虽不如无水乙醇,但降低皮肤溃疡的发生风险,减轻了患者痛苦,同时通过多次注射,亦达到了较满意效果。对于聚桂醇单次应用剂量的判定标准,目前指南[14]推荐的单次注射安全剂量8ml,但对于广泛而弥散的浅表病灶治疗效果不佳,我们的经验是:①应用“双针法”进行聚桂醇硬化治疗,通过注射0.25%利多卡因,观察经头皮针流出的血液颜色变淡后来判定穿刺针在同一个瘤体内;②通过一个头皮针注射聚桂醇泡沫硬化剂,观察另外一个头皮针,流出血液逐步转变为褐色样血栓,最后变为泡沫状后,停止注射,来保证聚桂醇泡沫硬化剂充分填充瘤体,最大单次剂量达到20ml。在本回顾性研究中,深部瘤体行无水乙醇硬化治疗后溃疡发生率为3.7%,显著低于国内报道的溃疡发生率[7,16],同时也证实了浅表瘤体行无水乙醇硬化治疗易发生皮肤溃疡;而本研究报道的浅表瘤体行聚桂醇泡沫硬化剂注射治疗后无皮肤溃疡发生,仅有7.4%的患者出现水疱及14.8%的患者出现色素沉着。(3)下肢深部瘤体因病灶较大、回流静脉较多且回流速度较快,行泡沫硬化剂治疗效果较差,而无水乙醇对大范围的高回流型瘤体具有十分突出的治疗效率及优势[21],但其潜在风险亦最高,其并发症及不良反应发生率与单次治疗的无水乙醇用量呈明显正相关[22],目前指南[14]推荐的无水乙醇安全注射剂量在0.2ml/kg以内,但不同的患者以及同一患者不同部位的瘤体均存在差异,无统一标准来衡量无水乙醇注射用量,国内学者多用瘤体体积作为参照来评估无水乙醇注射用量,李嘉朋等[7]报道无水乙醇的注射剂量约为病灶体积的1/2~2/3,丁语等[23]报道无水乙醇注射用量是病灶充盈对比剂的2/3用量。注射无水乙醇的单次剂量标准依据是:①通过造影选定需硬化治疗的瘤体位置,将多点注射(2~5点)的蝶形头皮针针距控制在2cm以内,限制无水乙醇注射总量;②在无水乙醇中掺入少量显影剂,一旦出现回流静脉初见显影,停止注射;③或者注射过程中见头皮针血液流出速度变缓、逐步转变成血清样及可见的微小血栓流出时,亦停止注射。以上标准既确保了无水乙醇与瘤体充分接触,保证疗效,同时避免了因无水乙醇过量及外渗引起的严重并发症。本研究中,无水乙醇平均单次应用剂量0.08~0.28ml/kg,平均(0.18±0.)ml/kg,平均剂量在0.2ml/kg以内,未出现急性乙醇中毒、重要脏器栓塞、急性肾损伤、重要神经损伤及肢体坏死等严重并发症。综上所述,联合无水乙醇及聚桂醇硬化治疗下肢静脉畸形,有效率较高,局部溃疡的发生率较低,无严重并发症发生,是一种安全可靠,疗效确切的治疗方法,值得临床推广应用及借鉴,对其远期效果评估尚需大样本进行临床观察。 硬化网 投稿邮箱: zgyh tytiu.转载请注明原文网址:http://www.ibhjw.com/kjschl/13660.html |

当前时间:

当前时间: